아프가니스탄 민주공화국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아프가니스탄 민주공화국은 1978년 4월 쿠데타로 수립된 공산주의 국가로, 아프가니스탄 인민민주당이 집권했다. 4월 혁명 이후 누르 무함마드 타라키, 하피줄라 아민 등의 지도자 교체가 있었고, 1979년 소련의 군사 개입으로 바브락 카르말이 집권했다. 카르말 정권은 민주적 제도 수립을 약속했지만, 소련의 영향력 아래에서 약속은 지켜지지 못했다. 1980년대 중반 모하마드 나지불라가 집권하여 국가 화해 정책을 추진했지만, 소련의 지원 중단과 무자헤딘의 공세로 인해 1992년 붕괴되었다. 이 기간 동안 토지 개혁, 여성의 권리 신장 등 사회 개혁이 시도되었지만, 전통적인 문화와 반발에 직면했다. 아프가니스탄 민주공화국은 소련-아프가니스탄 전쟁으로 경제적 어려움을 겪었고, 수많은 난민을 발생시켰다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아프가니스탄의 옛 나라 - 아프가니스탄 이슬람 공화국

아프가니스탄 이슬람 공화국은 2004년 헌법 공포 이후 2021년 탈레반 재집권으로 붕괴되기 전까지 존재했던 대통령 중심의 공화국으로, 2001년 미국의 군사 개입 이후 민주적인 선거를 통해 정부가 수립되었으나 부패, 여성 인권 문제 등의 과제를 안고 있었다. - 아프가니스탄의 옛 나라 - 아프가니스탄 과도 이슬람국

아프가니스탄 과도 이슬람국은 2001년 아프가니스탄 전쟁 이후 하미드 카르자이 의장이 이끄는 임시 행정부를 대체하기 위해 구성된 정부이며, 2002년 카르자이가 대통령으로 선출되어 2004년 대통령 선거까지 국가를 운영했다. - 이슬람교 공산주의 - 헤즈볼라

헤즈볼라는 1982년 레바논 전쟁에 대응하기 위해 설립된 시아파 무장 정파로, 이란의 지원을 받아 성장하여 정치 세력으로 전환, 이스라엘과 무력 충돌을 지속하며 시리아 내전에 개입하고, 테러 단체로 지정되기도 한다. - 이슬람교 공산주의 - 아프가니스탄 공화국

아프가니스탄 공화국은 1973년 쿠데타로 아프가니스탄 왕국이 전복된 후 모하마드 다우드 칸 대통령이 일당 통치를 하며 경제 개발과 외교를 추진했으나, 소련과의 관계 악화와 국내 불만으로 1978년 사우르 혁명으로 붕괴되었다. - 아프가니스탄 분쟁 (1978년~현재) - 북부동맹 (아프가니스탄)

북부 동맹은 1996년 탈레반에 대항하여 결성된 아프가니스탄의 반 탈레반 연합 세력이며, 다양한 민족으로 구성되어 아흐마드 샤 마수드가 주요 지도자였고, 2001년 미군의 지원을 받아 탈레반 정권 붕괴에 기여했다. - 아프가니스탄 분쟁 (1978년~현재) - 카불 함락 (2021년)

2021년 카불 함락은 2021년 8월 15일 탈레반이 아프가니스탄의 수도 카불을 점령하여 아프가니스탄 이슬람 공화국 정부가 붕괴된 사건이다.

| 아프가니스탄 민주공화국 - [옛 나라]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| |

| |

| |

| 공식 명칭 | 아프가니스탄 민주공화국 (1978–1987) 아프가니스탄 공화국 (1987–1992) |

| 현지어 표기 | 파슈토어: , (1978–1987) 다리어: , (1978–1987) 파슈토어: , (1987–1992) 다리어: , (1987–1992) |

| 국가 | 소우오우드 에멜리 |

| 수도 | 카불 |

| 공용어 | 파슈토어 다리어 |

| 종교 | 이슬람교 |

| 건국 | 1978년 4월 30일 |

| 멸망 | 1992년 4월 28일 |

| 통화 | 아프가니 |

| 국가 코드 | 93 |

| 정치 | |

| 정치 체제 | 단일 마르크스-레닌주의 일당제 사회주의 공화국 (1978–1987) 단일 우세 정당제 대통령제 공화국 (1987–1992) |

| 정부 형태 | 전체주의 국가 |

| 최고 지도자 | 누르 무함마드 타라키 (1978–1979) 하피줄라 아민 (1979) 바브락 카르말 (1979–1986) 무함마드 나지불라 (1986–1992) |

| 국가 원수 | 누르 무함마드 타라키 (1978–1979) 무함마드 나지불라 (1987–1992) |

| 정부 수반 | 누르 무함마드 타라키 (1978–1979) 파잘 하크 칼리크야르 (1990–1992) |

| 입법부 | 혁명 평의회 (1978–1987) 국민 의회 (1987년 이후) |

| 상원 | 노인원 (1988–1992) |

| 하원 | 인민원 (1988–1992) |

| 역사 | |

| 이전 국가 | 아프가니스탄 공화국 |

| 이후 국가 | 아프가니스탄 이슬람국 |

| 주요 사건 | 사우르 혁명 (1978년 4월 27–28일) 소련의 침공 (1979년 12월 27일) 1987년 로야 지르가 (1987년 11월 29/30일) 소련군 철수 (1989년 2월 15일) 카불 함락 (1992년 4월 28일) |

| 소련의 위성 국가 여부 | 소련의 위성국 (1991년까지) |

| 소련의 군사 점령 하 | 소련 군사 점령 (1979–1989) |

| 인구 | |

| 1990년 추정 | 15,900,000명 |

| 사회 | |

| 인간 개발 지수 | 0.316 (1992년) |

| 기타 | |

| 표어 | (만국의 노동자여, 단결하라!) |

2. 역사

1978년 4월 혁명으로 아프가니스탄 인민민주당(PDPA)이 권력을 잡으면서 아프가니스탄 민주 공화국이 수립되었다. 혁명 이후 최고 국가 기관인 혁명 위원회가 성립되었으며, 역대 위원장은 다음과 같다.

| 재임 기간 | 이름 |

|---|---|

| 1978년 4월 27일 ~ 4월 30일 | 압둘 카디르 다가르왈 |

| 1978년 4월 30일 ~ 1979년 9월 16일 | 누르 무함마드 타라키 |

| 1979년 9월 16일 ~ 1979년 12월 27일 | 하피줄라 아민 |

| 1979년 12월 27일 ~ 1986년 11월 24일 | 바브락 카르말 |

| 1986년 11월 24일 ~ 1987년 9월 30일 | 하지 무함마드 참카니 |

| 1987년 9월 30일 ~ 1987년 11월 30일 | 모하마드 나지불라 |

1987년 11월 30일, 로이야 지르가에서 새 헌법이 채택되면서 국명이 '''아프가니스탄 공화국'''으로 변경되었고, 상원과 하원이 신설되었다.[47]

1978년 혁명 직후, 토지 개혁이 실시되었고 종교의 자유와 여성 참정권이 보장되었다. 여성의 부르카 착용이 금지되었으며, 민족 간 화해 정책이 추진되었다.

2. 1. 4월 혁명과 타라키 정권 (1978년 ~ 1979년)

1978년 4월 혁명으로 모하마드 다우드 칸 정권이 전복되었다. 이 혁명은 아프가니스탄 인민민주당(PDPA)의 파르참파 정치인이자 의문의 죽음을 맞이한 미르 악바르 카이베르의 죽음 이후 발생했다. 4월 혁명의 주요 설계자는 할크파의 하피줄라 아민이었다.[1] 할크파 지도자인 누르 무함마드 타라키는 혁명평의회 의장, 장관회의 의장, 그리고 아프가니스탄 인민민주당 중앙위원회 서기장에 선출되었다.[2] 그 아래에는 파르참파 지도자인 바브락 카르말이 혁명평의회 부의장 겸 장관회의 부의장에,[3] 아민이 장관회의 부의장 겸 아프가니스탄 외교부 장관에,[4] 모하마드 아슬람 와탄자르가 장관회의 부의장에 임명되었다.[5]

할크파와 파르참파 간의 첫 번째 갈등은 할크파가 4월 혁명에 참여한 군 장교들에게 아프가니스탄 인민민주당 중앙위원회 회원직을 부여하려고 시도하면서 발생했다. 아민은 이전에 아프가니스탄 인민민주당 지도부에 군 장교를 임명하는 것에 반대했지만, 입장을 바꾸어 그들의 승진을 지지했다. 아프가니스탄 인민민주당 정치국은 군 장교들에게 회원직을 부여하는 데 찬성표를 던졌고, 할크파는 파르참파를 기회주의자로 묘사하며 비난했다. 1978년 6월 27일, 중앙위원회 회의에서 할크파는 정책 수립 및 결정에 대한 배타적 권리를 가지게 되면서 파르참파는 무력화되었다.[6] 카르말은 추방되었고, 파르참파의 쿠데타 시도는 발각되어 대대적인 숙청으로 이어졌다. 파르참파 대사들은 소환되었지만 소수만이 귀환했고, 카르말과 모하마드 나지불라는 각자의 나라에 머물렀다.[7]

타라키 정권은 토지 개혁을 실시하여 정부가 보상 없이 토지를 징발하게 되었고, 이는 신용 거래를 붕괴시키고 농작물 수확량 감소로 이어져 아프가니스탄 국민들의 불만을 증가시켰다.[8] 타라키는 개혁에 대한 국민들의 불만을 인식하고 정책을 축소하기 시작했다. 또한, 여성의 정치 참여를 장려하고 강제 결혼을 금지하는 등 여러 개혁 정책을 추진했지만, 이는 전통적인 아프가니스탄 문화와의 갈등으로 인해 광범위한 저항에 직면했다.[10]

2. 2. 아민 정권과 소련의 개입 (1979년)

하피줄라 아민은 누르 무함마드 타라키와의 권력 투쟁에서 승리하여 타라키를 축출하고 살해한 뒤 집권하였다.[11] 아민은 집단 지도 체제를 약속했지만, 그의 통치는 억압적이었고 많은 사람들의 반발을 샀다.[11] 소련의 개입 이전, 아프가니스탄 인민민주당은 풀레차르키 교도소에서 1,000명에서 27,000명에 이르는 사람들을 처형했다.[12][13][14] 타라키와 아민의 통치 기간 동안 1만 7천 명에서 2만 5천 명이 체포되었다.[10]아민의 통치 기간 동안 공산 정권에 대한 반대가 증가했고, 정부는 시골 지역에 대한 통제력을 상실했다. 아프간군의 상태는 탈영으로 인해 병력 수가 크게 줄어드는 등 악화되었다. 또한 KGB가 아프가니스탄 인민민주당, 군대, 정부 관료 조직에 침투해 있었다.[15]

소련은 아민 정권의 불안정성과 아프가니스탄 내 반공 세력의 확산을 우려하여 1979년 12월 아프가니스탄을 침공했다.[16] 소련 지도부는 1979년 12월 27일 작전 스톰-333(개입의 첫 단계)을 시작했다.[17] 소련군은 아민을 제거하고[18] 바브락 카르말을 새로운 지도자로 세웠다.[18]

2. 3. 카르말 정권 (1979년 ~ 1986년)

바브락 카르말은 하피줄라 아민 암살 이후 소련의 지원을 받아 권력을 장악했다.[1] 1979년 12월 27일, 카불 라디오는 카르말의 사전 녹음된 연설을 방송했는데, 그 연설에는 아민 정권의 잔혹함을 비난하는 내용이 담겨 있었다.[1] 1980년 1월 1일, 레오니드 브레즈네프 소련 공산당 중앙위원회 서기장과 알렉세이 코시긴 소련 의장은 카르말이 아프가니스탄의 어떤 국가 기관이나 당 기관에 의해 선출되기도 전에 그의 "선출"을 축하했다.[2]카르말은 집권 당시 처형 중단, 민주적 제도 수립 및 자유 선거, 헌법 제정, 인민민주당 이외 정당의 합법화, 개인 및 사유 재산 존중을 약속했다.[3] 이전 정부에서 투옥된 수감자들은 일반 사면으로 석방되었다.[3] 그는 심지어 사회주의를 지지하지 않는 연립 정부가 수립될 것이라고 약속했다.[3] 동시에 그는 아프가니스탄 국민들에게 소련과 협상하여 경제, 군사, 정치적 지원을 받기로 했다고 말했다.[3] 그러나 이러한 약속들은 소련의 영향력 아래에서 제대로 이행되기 어려웠다.[3] 당시 대부분의 아프가니스탄 국민들은 정부를 불신했다.[4] 많은 사람들은 카르말이 1978년 사유 자본을 보호하겠다고 말했던 것을 기억하고 있었는데, 이 약속은 나중에 거짓으로 판명되었다.[4]

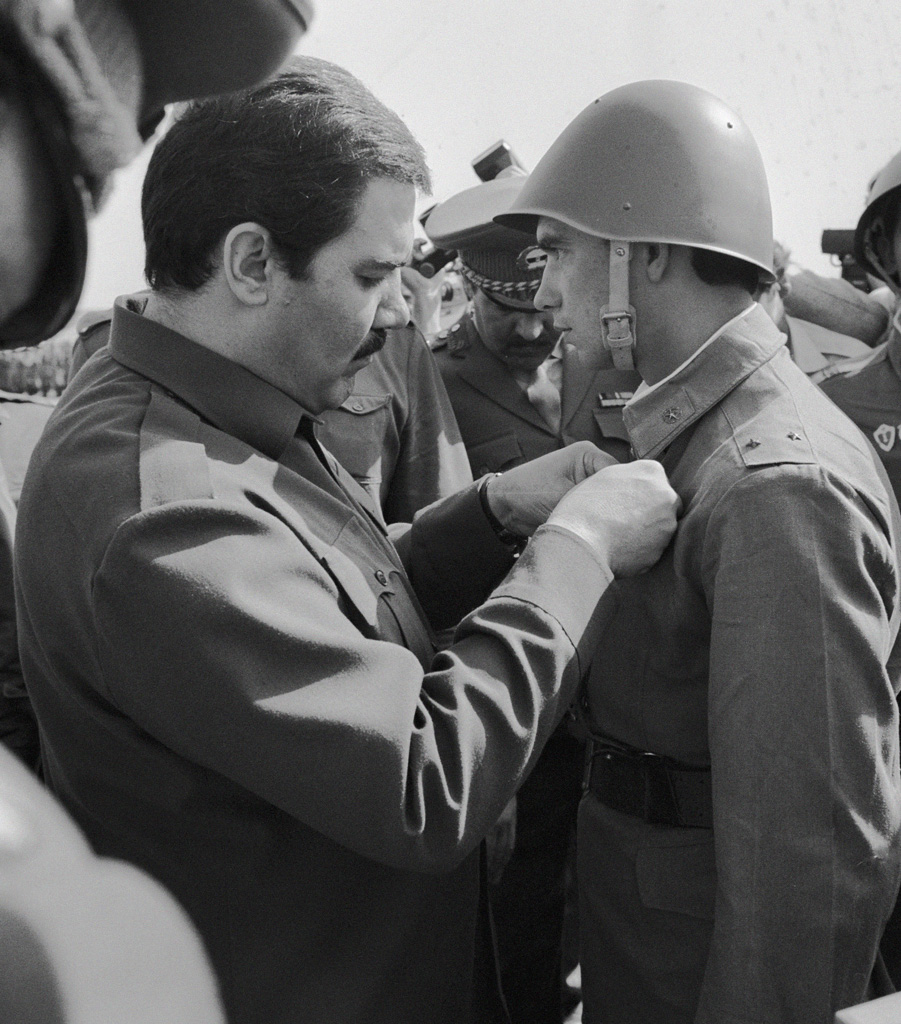

정치적 해결이 실패하자, 아프가니스탄 정부와 소련군은 군사적으로 갈등을 해결하기로 결정했다.[5] 1981년 1월, 카르말은 군인들의 임금을 두 배로 인상하고 여러 승진을 단행했으며, 한 명의 장군과 13명의 대령이 훈장을 받았다.[5] 징집 연령이 낮춰지고 의무 복무 기간이 연장되었으며, 예비군의 연령은 35세로 상향 조정되었다.[5] 6월에는 아사둘라 사르와리가 인민민주당 정치국 자리에서 물러났고, 그의 자리에는 전 탱크 사령관이자 당시 통신부 장관인 모하마드 아슬람 와탄자르, 국방부 장관이자 KHAD 의장인 소장 모하마드 라피가 임명되었다.[5] 이러한 조치들은 군대의 붕괴로 인해 도입되었다.[5] 침공 전에는 10만 명의 병력을 동원할 수 있었지만, 침공 후에는 2만 5천 명에 불과했다.[5] 탈영이 만연했고, 청년들을 위한 모병 캠페인은 종종 그들을 반군으로 도피하게 만들었다.[5] 군대를 더 잘 조직하기 위해 7개의 군사 지역이 설립되었고, 각 지역에는 자체 방위 위원회가 있었다.[6] 아프가니스탄 정부는 정부 수입의 40%를 국방비로 지출한 것으로 추산된다.[7]

카르말은 소련 지도부의 압력으로 인해 1986년 5월 인민민주당 서기장직에서 사퇴해야 했고, 전 국가 안보부 장관인 모하마드 나지불라가 그의 뒤를 이었다.[8] 그는 1986년 11월 혁명 평의회 의장직에서 사임할 때까지 당과 국가의 상층부에 영향력을 행사했고, 인민민주당 당원이 아닌 하지 모하마드 챔카니가 그의 뒤를 이었다.[9]

2. 4. 나지불라 정권과 소련 철군 (1986년 ~ 1989년)

모하마드 나지불라는 1986년 9월 국가 타협 위원회(NCC)를 설립하여 사우르 혁명을 완수하고 반군 세력과 대화하기 위해 노력했다. 그는 국가 화해 정책의 일환으로 6개월간 휴전과 반대 세력 간 회담을 제안했지만, 이는 연립 정부 구성과 인민민주당의 권력 독점 종식으로 이어지지 못하고 실패했다. 하지만, 일부 무자헤딘 전사들을 정부 민병대로 모집하는 데 성공했고, 도시 거주자들의 지지 증가와 아프가니스탄 방위군 안정화에 기여했다.[15]

나지불라가 아프가니스탄의 법적인 지도자였지만, 소련 고문들이 여전히 많은 영향력을 행사했다. 미하일 고르바초프는 나지불라가 소련에 의존적인 모습을 비판하며 그의 손발이 묶여 있다고 표현했다. 그럼에도 불구하고, 소련은 아프가니스탄 문제에 계속 관여했다.

나지불라는 소련군 철수에 반대했지만, 소련은 아프가니스탄 군대의 약화를 우려하여 철군을 추진했다. 1986년 7월, 소련은 6개 연대를 철수시켰고, 이는 소련이 철군에 진지하다는 것을 보여주기 위한 조치였다. 그러나 미국은 소련의 철군 계획을 믿지 않았고, 로널드 레이건 대통령은 아프간 군대 해산을 요구하기도 했다.

1988년 4월 14일, 아프가니스탄과 파키스탄은 1988년 제네바 협정을 체결했고, 소련과 미국이 보증국으로 서명했다. 이 협정에 따라 소련군은 1989년 2월 15일까지 아프가니스탄에서 철수해야 했다. 소련 내부에서는 철군 이후 아프가니스탄의 상황 악화와 추가 병력 유지 필요성에 대한 논의가 있었지만, 결국 철군이 결정되었다. 나지불라는 소련 철군에 반대했지만, 소수의 소련군이 아프가니스탄에 남아 특수부대 및 정찰 임무 등을 수행했다.[16]

2. 5. 붕괴 (1989년 ~ 1992년)

소련군이 아프가니스탄에서 철수한 후, 많은 사람들은 나지불라 정부가 곧 무너지고 이슬람 근본주의 정부가 들어설 것이라고 예상했다. 하지만 소련 철군 후 아프가니스탄 군대의 사기는 오히려 높아졌고, 중앙정보국(CIA)은 새 정부가 미국에 대해 미온적이거나 적대적일 것이라고 예상했다.[15]소련 철군 직후, 아프가니스탄 정부군과 무자헤딘 사이에 얄랄라바드 전투가 벌어졌는데, 놀랍게도 정부군이 승리했다. 그러나 1990년 여름, 정부군은 다시 수세에 몰렸고, 1991년 초에는 아프가니스탄 영토의 10%만을 통제하게 되었다. 11년간 이어진 호스트 포위전은 무자헤딘의 승리로 끝났고, 아프가니스탄 군대의 사기는 더욱 떨어졌다.

1991년, 미하일 고르바초프를 제거하려는 소련 공산당의 쿠데타가 실패하면서 카불의 조국당 정부를 지원하던 많은 소련 정치인과 군 장교들이 축출되었다. 1992년 1월, 보리스 옐친 대통령은 아프가니스탄에 대한 모든 지원을 중단했다.[16] 중앙아시아 국가들은 무자헤딘이 이슬람 근본주의자들을 지원하여 자신들을 공격할 수 있다는 우려 때문에 나지불라 정부에 식량을 지원했지만, 무기 수출 중단으로 인해 나지불라 정부는 약 17만 명의 민병대를 제대로 장비할 수 없었다.[17]

1992년 3월, 나지불라는 정부의 즉각적인 사퇴를 제안하고, 유엔(UN)과의 합의에 따라 임시 정부로 대체될 것이라고 발표했다. 4월 중순, 나지불라는 권력을 7인 위원회에 넘기는 유엔 계획을 수락했다. 그러나 며칠 후 바그람 공군기지와 차리카르 마을을 잃게 되자, 나지불라는 4명의 장군들에 의해 사임을 강요당했다. 압둘 라힘 하테프가 나지불라의 뒤를 이어 국가원수 직무대행이 되었다.

카불 함락 직전, 나지불라는 유엔에 사면을 요청하여 허락받았다. 그러나 압둘 라시드 도스툼이 나지불라의 탈출을 막았고, 결국 나지불라는 카불에 있는 유엔 본부에 피신했다. 나지불라가 축출된 후에도 아프가니스탄 전쟁은 끝나지 않았고, 여러 세력이 권력을 놓고 싸우는 카불 전투로 이어지며 도시는 파괴되었다.

3. 정치

무함마드 다우드가 왕정을 폐지하고 새로운 최고 국가 기관인 혁명 위원회(RS)가 설립되었다. 혁명 위원회 위원장은 다음과 같다.[47]

| 재임 기간 | 이름 |

|---|---|

| 1978년 4월 27일 - 4월 30일 | 압둘 카디르 다가르왈 |

| 1978년 4월 30일 - 1979년 9월 16일 | 누르 무함마드 타라키 |

| 1979년 9월 16일 - 1979년 12월 27일 | 하피줄라 아민 |

| 1979년 12월 27일 - 1986년 11월 24일 | 바브락 카르말 |

| 1986년 11월 24일 - 1987년 9월 30일 | 하지 무함마드 참카니 |

| 1987년 9월 30일 - 1987년 11월 30일 | 모하마드 나지불라 |

1987년 11월 30일, 모하마드 나지불라의 로이야지르가는 새 헌법을 채택하여 '''아프가니스탄 민주 공화국'''을 '''아프가니스탄 공화국'''으로 개칭하고 상원과 하원을 신설했다.[47]

1973년부터 1978년까지 아프가니스탄 공화국 대통령이었던 모하마드 다우드 칸은 사우르 혁명(4월 혁명)으로 축출되었다. 이 혁명은 아프가니스탄 인민민주당(PDPA)의 파르참파 정치인 미르 악바르 카이베르가 의문사한 후 발생했다. 쿠데타의 주요 설계자는 할크파의 하피줄라 아민이었다. 할크파 지도자 누르 무하마드 타라키는 혁명평의회 의장, 장관회의 의장, 아프가니스탄 인민민주당 중앙위원회 서기장이 되었다. 파르참파 지도자 바브락 카르말은 혁명평의회 부의장 겸 장관회의 부의장이 되었고, 아민은 장관회의 부의장 겸 아프가니스탄 외교부 장관, 모하마드 아슬람 와탄자르는 장관회의 부의장이 되었다. 카르말, 아민, 와탄자르의 임명은 정부 내 세 개의 파벌(할크파는 아민에게, 파르참파는 카르말에게, 군 장교들은 와탄자르에게)을 형성하여 불안정을 초래했다.

할크파와 파르참파의 첫 갈등은 할크파가 사우르 혁명에 참여한 군 장교들에게 아프가니스탄 인민민주당 중앙위원회 회원직을 부여하려 했을 때 발생했다. 아민은 이전에 반대했지만, 입장을 바꾸어 지지했다. 아프가니스탄 인민민주당 정치국은 군 장교들에게 회원직을 부여하는 데 찬성했고, 할크파는 파르참파를 기회주의자로 비난했다. 1978년 6월 27일, 아민은 중앙위원회 회의에서 파르참파를 제압했고, 할크파는 정책 결정권을 독점했다. 카르말은 추방되었고, 파르참파의 쿠데타 계획이 발각되어 숙청이 시작되었다.

타라키 집권기에 도입된 토지 개혁은 보상 없는 토지 징발로 이어져 농작물 수확량이 급감하고 아프가니스탄 국민들의 불만을 야기했다. 타라키는 정책을 축소했지만, 중앙집권적 정부 통제에 대한 오랜 저항은 그의 권위를 약화시켰다. 타라키는 여성의 정치 참여와 강제 결혼 금지 법안을 제정했지만, 이는 아프가니스탄 전쟁 (1978년-현재)으로 이어지는 반발을 불러일으켰다.

3. 1. 정치 체제

아프가니스탄 인민민주당(PDPA)은 4월 혁명을 민주 혁명으로 규정하고, 아프가니스탄을 사회주의로 이끌어가는 것을 목표로 했다.[47] 하피줄라 아민 하에서는 새로운 헌법 제정을 위한 위원회가 설립되었으나, 그의 사망으로 인해 헌법은 완성되지 못했다.[47]1980년 4월, 바브락 카르말 정부는 아프가니스탄 민주 공화국의 기본 원칙을 법으로 제정했다. 이 법은 독립, 이슬람, 자유 민주주의를 강조했으며, 사회주의나 공산주의에 대한 언급은 없었다.[18] 종교는 존중되었지만, 사회의 안전을 위협할 때는 예외였다. 이 기본 원칙은 모하마드 다우드 칸의 1977년 헌법과 유사한 면이 있었다. 공식 이데올로기는 축소되었지만, 인민민주당은 권력을 독점했고, 혁명평의회는 상임위원회를 통해 통치했으며, 상임위원회의 대다수는 인민민주당 정치국 출신이었다.[18]

1987년 무함마드 나지불라 정부는 새로운 헌법을 채택했다.[19] 이 헌법에는 이슬람 원칙이 포함되었다. 예를 들어, 헌법 제2조는 이슬람이 국교라고 명시했고, 제73조는 국가 원수가 무슬림 아프간 가정에서 태어나야 한다고 명시했다. 1990년에는 헌법이 개정되어 아프가니스탄이 이슬람 공화국임을 명시하고, 공산주의에 대한 언급이 삭제되었다.[47] 개정된 헌법 제1조는 아프가니스탄이 "독립적이고 통일된 이슬람 국가"라고 밝혔다.

1987년 헌법은 정치 환경을 자유화했다. 정당은 식민주의, 제국주의, 신식민주의, 시온주의, 인종차별, 아파르트헤이트, 파시즘에 반대하는 한 설립될 수 있었다. 혁명평의회는 폐지되었고, 민주적으로 선출된 의회인 아프가니스탄 국민의회로 대체되었다.[47] 정부는 권력 분점과 연립 정부 구성 의지를 발표했다. 새로운 의회는 양원제였으며, 상원(세나)과 하원(월레시 지르가)으로 구성되었다. 대통령은 7년 임기로 간접 선출될 예정이었다. 1988년 의회 선거가 실시되었으나, 무자헤딘은 선거를 보이콧했다.

3. 1. 1. 아프가니스탄 인민민주당 (PDPA)

아프가니스탄 인민민주당(PDPA) 헌법은 1965년 제1차 당대회에서 작성되었다. 이 헌법은 당 활동을 규제했으며 레닌주의 정당 모델을 따랐다. 당은 민주집중제 원칙에 기반을 두었고, 마르크스-레닌주의가 공식 이념이었다. 이론적으로 아프가니스탄 인민민주당 중앙위원회는 혁명평의회, 서기처, 그리고 국가와 당의 주요 의사결정 기구인 아프가니스탄 인민민주당 정치국 구성원을 선출하여 아프가니스탄을 통치했다.

소련 개입 이후, 정부의 인기가 떨어지면서 PDPA의 권력은 약화되었다. 소련 고문들은 아프가니스탄 행정의 거의 모든 측면을 장악했고, 비평가들에 따르면 아프간인들은 고문을 받는 입장이 되고 소련이 고문하는 상황이 되었다. 소련의 개입은 카르말을 당과 국가에 강요했다. 새로운 정부를 할크–파르참 연합으로 묘사하려 했지만, 대부분의 당원들(대다수가 할크주의자)은 그 거짓말을 간파했다. 파르참파가 국가와 당을 장악했을 당시, 군 장교의 약 80%가 할크주의자였다.

당 역사에서 개최된 당대회는 1965년 창당 당대회와 1990년 6월 제2차 당대회 두 번뿐이었다. 제2차 당대회에서 PDPA는 와탄당으로 개편되었고, 현재까지 민주와탄당 형태로 존속하고 있다. 제2차 당대회는 당명을 바꾸고 과거 실수를 인정하며 이념적으로 진화함으로써 당을 부활시키려 했다. 민족화해 정책은 당이 갈등의 평화적 해결책을 모색했기 때문에 이념적으로 중요한 역할을 맡았다. 계급 투쟁은 여전히 강조되었다. 또한 당은 아프가니스탄의 시장경제를 지원하고 더욱 발전시키기로 결정했다.

3. 2. 민족 전선

1980년 3월, 바브락 카르말은 "광범위한 민족전선" 수립 가능성을 처음으로 언급했지만, 당시 국가 상황 때문에 1981년 1월에야 조직 설립 운동이 시작되었다. 그 달에 조직 설립을 지지하는 "자발적인" 시위가 열렸다. 최초의 전선 전(前) 단체는 1981년 5월 부족문제부가 설립한 부족 지르가(jirga)였다.[29] 이 지르가는 나중에 전선의 일원이 되었다.[30] 국가조국전선(National Fatherland Front, NFF)은 여러 차례 연기된 후 1981년 6월 창립 대회를 개최했다.[31] 4일간으로 계획되었던 창립 대회는 단 하루 만에 끝났다.[32] 창립 한 달 만에 27명의 고위 간부가 무자헤딘에 의해 암살되었다. 이 때문에 조직은 자리 잡는 데 시간이 걸렸고, 11월에 첫 지방 위원회가, 12월에 첫 지르가가 설립되었다. NFF가 활동적이고 중요한 조직이 된 것은 1983년이 되어서였다.[33] NFF의 목표는 아프가니스탄 인민민주당(PDPA) 이념을 지지하지 않는 사람들을 위한 친(親)PDPA 조직을 설립하는 것이었다.[34]초대 지도자는 PDPA 내의 저명한 정치인 살라 모하마드 제어리(Salah Mohammad Zeary)였다. 제어리의 선출은 더 넓은 의미를 지녔는데, PDPA가 모든 NFF 활동을 지배했기 때문이다. 공식적으로 NFF는 창립 후 70만 명의 회원을 모았고, 나중에는 100만 명으로 증가했다. 회원 대부분은 여성 위원회, 민주 청년 조직, 노동 조합 등 PDPA가 통제하는 관련 조직의 회원이었다. 1985년 제어리는 NFF 지도자직에서 물러났고, PDPA 회원이 아니었던 압둘 라힘 하테프(Abdul Rahim Hatef)이 그의 뒤를 이었다.[35] 하테프의 등장은 더 성공적이었고, 1985~86년 NFF는 여러 "훌륭한 무슬림"들을 성공적으로 영입했다.[36] NFF는 1987년 민족전선(National Front)으로 개명되었다.[37]

3. 3. 국기 및 국장

아프가니스탄 민주 공화국은 국기와 국장을 여러 차례 변경했다. 1978년 10월 19일, 아프가니스탄 인민민주당(PDPA) 정부는 노란색 도장이 있는 붉은색 깃발을 새 국기로 도입했는데, 이는 소비에트 중앙아시아 공화국의 국기와 유사했다.[2] 이 붉은 깃발은 소련의 영향을 받은 것이다. 그러나 새 국기는 많은 아프가니스탄인들이 이를 PDPA 정부가 국가무신론을 도입하려는 시도로 여겼기 때문에 대중의 반감을 불러일으켰다.[3] 새 국기는 카불에서 열린 공식 집회에서 처음으로 대중에게 공개되었다.[4]소련 개입 직후인 1980년, 국기는 전통적인 검정색, 붉은색, 녹색으로 바뀌었다.[5] 노란색 도장이 있는 붉은색 PDPA 깃발은 당과 국가의 차이를 아프가니스탄 국민들에게 강조하기 위해 유지되었다.[5] 1987년 모하마드 나지불라 정권 하에서는 붉은 별, 책, 그리고 일반적인 공산주의 상징들이 국기에서 제거되었다.[6]

국장 역시 여러 차례 변경되었다. 1978년, 모하마드 다우드 칸의 독수리 문장을 대체한 새로운 문장이 국기와 함께 도입되었다.[7] 1980년 바브락 카르말이 새로운 문장을 도입하면서, 그는 "수천 명의 신자들이 올바른 길로 인도되는 설교단입니다."라고 말했다.[8] 문장에 묘사된 책은 일반적으로 칼 마르크스의 저서인 ''자본론''으로 여겨졌으며, 중앙 이슬람 경전인 ''코란''이 아니었다.[9] 1987년 나지불라 정부에 의해 도입된 마지막 문장은 이전 것들과는 달리 이슬람의 영향을 받았다.[10] 붉은 별과 ''자본론''은 문장에서 제거되었다.[6] 이 문장은 미흐랍, 민바르, 그리고 이슬람 신조인 샤하다를 묘사하고 있다.[11]

4. 경제

타라키 정부는 1979년 1월 1일 토지 개혁을 시작하여 가족이 소유할 수 있는 토지의 면적을 제한하려 했다. 토지 소유량이 제한을 초과하면 보상 없이 정부에 몰수되었다. 이 개혁은 농촌의 지지를 얻고 부르주아의 권력을 약화시킬 것으로 예상되었으나, 실제로는 농업 수확량 감소와 국민들의 불만을 초래했다.[21] 타라키는 이러한 문제점을 인식하고 정책을 폐기했으나, 카르말 정부 하에서 토지 개혁이 점진적으로 다시 시행되었다. 그러나 개혁의 실질적인 영향은 불분명하다.[21]

소련-아프가니스탄 전쟁 기간 동안 국가 기반 시설 대부분이 파괴되고 경제 활동이 붕괴되었다.[21] 카르말 통치 기간 동안 국민총생산(GNP)이 크게 감소했으며, 무역과 수송이 중단되고 노동력과 자본이 손실되었다. 1981년 아프가니스탄의 GDP는 1978년에 비해 감소했으며, 1인당 GNP도 감소했다. 경제의 주요 부문은 농업이었으며, 1981년 GDP의 63%를 차지했고, 1982년에는 노동력의 56%가 농업에 종사했다.[22] 1982년 산업은 GDP의 21%를 차지했고, 모든 산업 기업은 국영이었다.[22] 서비스 부문은 GDP의 10%를 차지했다.[22] 카르말 통치 기간 동안 수출과 수입만이 유일하게 성장했다.[22]

나지불라는 카르말의 경제 정책을 이어받아 동구권 및 소련과의 연계를 강화하고 양자 간 무역을 지속했다. 그는 또한 민간 부문의 발전을 장려했다. 1986년 1월에 도입된 5개년 경제사회개발계획은 1991년 3월까지 계속되었는데, 이 계획에 따르면 경제는 25% 성장할 것으로 예상되었다. 그러나 실제 경제 성장률은 2%에 머물렀다. 1990년 헌법은 민간 부문에 주목하여 민간 기업 설립(제20조)과 외국인 투자 장려(제25조)를 명시했다.[22]

| 경제 성장 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 지표 | 1978년 | 1979년 | 1980년 | 1981년 | 1982년 | 1986년 | 1988년 | |

| 지출 | 총액 (아프가니스탄 아프가니 백만) | 26,397 | 30,173 | 31,692 | 40,751 | 42,112 | 88,700 | 129,900 |

| 일반 지출 (퍼센트) | 47 | 56 | 62 | 66 | 69 | 74 | 84 | |

| 개발 지출 (퍼센트) | 53 | 44 | 38 | 34 | 31 | 26 | 16 | |

| 재정 조달원 | 국내 수입: 가스 제외 (퍼센트) | 54 | 40 | 50 | 40 | 37 | 31 | 24 |

| 천연가스 판매 (퍼센트) | 9 | 13 | 33 | 34 | 34 | 17 | 6 | |

| 외국 원조 (퍼센트) | 34 | 36 | 28 | 26 | 28 | 29 | 26 | |

| 수입 (퍼센트) | 43 | 48 | 61 | 59 | 62 | 48 | 32 | |

| 국내 차입 (퍼센트) | 4 | 12 | −11 | 1 | 0 | 23 | 44 | |

5. 군사

소련-아프가니스탄 전쟁에서 아프가니스탄군은 소련군과 함께 무자헤딘에 맞서 싸웠다.

초기 아프가니스탄군의 전력은 소련군의 우려와 아프가니스탄 군 내부의 무자헤딘 동조자들로 인해 약화되었다.[23] 그럼에도 불구하고, 37, 38, 444, 466, 666, 84, 85 특수여단 등 정예 부대를 보유했다.[23]

병사들은 대부분 3년(1984년부터 4년) 임기로 징집되었으나, 징집 회피로 인해 강제 징집이 시행되기도 했다.[30] 재향 군인들은 더 오래 복무하거나 재징집되었다.[30]

군은 14개 사단(보병 11개, 기갑 3개)으로 구성되었으며, 각 사단 병력은 2,000명에서 8,000명 사이였다.[31] 소련-아프가니스탄 전쟁 동안 아프가니스탄군은 주로 경무기를 사용했다.[31]

아프가니스탄 공군은 육군보다 규모가 작았으며, MiG-17, MiG-21, Su-7, Su-17, Su-22, Il-28, An-2, An-24, An-26 등 항공기를 운용했다.[31]

내무부 산하 "혁명 수호자들"(사란도이)은 군사화된 헌병대였다.[37] 카드(KHAD)는 자체 준군사 조직과 정예 부대를 보유했다.[37][38]

5. 1. 지휘 및 장교단

군의 최고 사령관은 인민민주당(PDPA) 서기장이자 국가 원수였다.[15] 지휘 계통은 국방부 장관, 국방부 차관, 참모총장, 육군 작전사령관, 공군 및 방공사령관, 정보국장 순이었다.[15]

1978년 당시 8,000명 규모의 장교단 중 600~800명은 공산주의자였다.[16] 이들 중 약 40~45%는 소련에서 교육을 받았으며, 5~10%는 PDPA 당원이거나 공산주의자였다.[16] 소련 개입 당시 장교단 규모는 1,100명으로 감소했는데, 이는 군을 중심으로 한 여러 차례의 숙청 때문이었다. PDPA 집권 직후 군대 숙청이 시작되었다. 망명 장교 무함마드 아유브 오스마니에 따르면, 모스크바 말리노프스키 기갑군사학교에 다닌 아프가니스탄 장교 282명 중 약 126명이 당국에 의해 처형되었다.[17]

할크파와 파르참파 간의 권력 투쟁은 군 내부에도 반영되었다. 장교단은 대부분 할크파였으나, 파르참파 집권 후에는 할크파가 주요 지위를 차지하지 못했다. 소수였던 파르참파가 권력을 장악했으며, 1,100명의 장교단 중 당원은 약 200명에 불과했다. 압둘 카디르는 군인의 5분의 1이 당원이라고 주장했는데, 이는 군 병력이 4만 7천 명일 경우 9천 명이 PDPA 당원이라는 의미이다. 그러나 J. 브루스 암츠투츠는 이 수치가 과장되었다고 보았다.[17]

5. 2. 부대

아프가니스탄 민주주의 인민당(PDPA) 통치 초기, 아프가니스탄군의 전력은 크게 약화되었다. 병력 규모가 작았던 주요 원인 중 하나는 소련군이 아프가니스탄군의 총병력이 증가하면 적에게 대규모로 탈영할 것을 우려했기 때문이다. 무자헤딘에 동조하는 자들이 아프가니스탄군 내부에 여러 명 존재했다.[23] 그럼에도 불구하고 아프가니스탄군 지휘하에 37, 38, 444, 466, 666, 84, 85 특수여단과 같은 몇몇 정예 부대가 있었다. 1980년에는 344 특수여단도 있었을 가능성이 있다.

26 공수대대는 사우르 혁명 이후 242 및 455 특수대대를 합쳐 창설되었다. 이들은 정치적으로 신뢰할 수 없다고 여겨졌고, 1979년 8월 5일 444 특수여단 병사들과 함께 PDPA 정부에 대한 반란인 발라 히사르 봉기를 일으켰다. 이 반란의 결과로 26 공수대대는 37 특수여단으로 개편되었다. 반면 특수여단은 신뢰할 수 있다고 여겨졌으며, 과도한 사상자를 입을 때까지 기동 타격 부대로 사용되었다. 이러한 사상자를 입은 후, 특수여단은 대대로 축소되었다.[23] 아프가니스탄 특수여단의 공수 능력은 1988년 소련군의 아프가니스탄 철군과 함께 사라졌고, 666 특수여단은 1991년 호스트 전투에서 완전히 궤멸되었다.

1980년, 아프가니스탄 민주 공화국(DRA)은 각 군단에 하나씩 세 개의 특수부대 대대를 신설했다. 203 특수목적대대는 카불에 있는 제1 중앙군단에, 213 특수목적대대는 칸다하르에 있는 제2군단에, 230 특수목적대대는 가르데즈에 있는 제3군단에 배속되었다.[23][24]

대부분의 병사들은 3년 임기로 모병되었으며, 1984년에는 4년 임기로 연장되었다. 아프가니스탄군은 매년 탈영 1만 명, 전투 사상자 5천 명 등 약 1만 5천 명의 병력을 손실했다.[28] 19세에서 39세 사이의 모든 사람이 징집 대상이었으며, 특정 당원이나 특정 임무에 종사하는 당원, 주로 동구권과 소련에서 유학한 아프가니스탄인, 외아들 가정이나 저소득층만 예외였다. 불행히도 정부 입장에서는 대부분의 사람들이 징집을 회피하려고 했다. 따라서 정부는 군인이나 경찰 조직을 보내 징집을 해야 했다. 그럼에도 불구하고 어떤 사람들은 징집을 회피하기 위해 위조 서류를 가지고 다녔다.[30] 징집 인원 부족의 부작용으로 재향군인들이 더 오래 복무하거나 재징집되었다. 1982년 카불 대학교를 졸업한 60명 중(1980년에서 1983년 사이에는 아프가니스탄 남성 몇 명만 카불 대학교에 다녔다), 15명은 파키스탄으로 도망치거나 무자헤딘을 위해 일하기 시작했다.[30] 군의 징집 방식은 당근과 채찍이었다. 이 정책은 부분적으로 성공적이었으며, 정부는 매년 1만 명에서 1만 8천 명을 군에 끌어들였다. 1980년에는 이전 정권 시절 징집을 탈영한 사람들을 대상으로 사면령이 선포되었다. 1982년에는 군 복무를 마치고 고등학교 10학년을 졸업한 학생들은 11학년과 12학년을 이수하고 장학금을 받았다. 12학년 이후 징집된 사람들은 군 복무 후 원하는 고등 교육 기관에 다닐 수 있었다. 군 탈영을 막기 위해 병사들은 빠르게 진급했다.[30]

군은 14개 사단으로 구성되었으며, 그중 11개는 보병 사단이고 나머지 3개는 기갑 사단으로 세 개의 군단에 속해 있었다. 보병 사단은 4,000명에서 8,000명으로 구성되어야 했지만, 1980년에서 1983년 사이에는 일반적으로 2,000명에서 2,500명이었다. 반면 기갑 사단의 병력은 유지되어 4,000명이었다. 소련-아프가니스탄 전쟁 동안 아프가니스탄군은 경무기를 사용했고, 방치된 장비를 사용했다. 반군 진압 작전 중에는 중장비, 탱크, 포병이 대부분의 경우 소련군에 의해 운용되고 발사되었지만 항상 그런 것은 아니었다. 아프가니스탄 정부와 소련군이 직면한 문제는 신병 훈련의 질 저하였으며, 아프가니스탄 정부와 소련군은 정부의 완전 붕괴를 우려하여 신병들이 급하게 배치되었다.[31] 서방 분석가들은 아프가니스탄군이 잘랄라바드 전투에서 패배할 것으로 예상했지만, 예상과 달리 무자헤딘과 파키스탄군(낭가르하르 주에 임시 정부를 수립하려 했다)[25][26]을 격퇴하고 도시를 장악했다. 1990년 4월, DRA군은 파그만의 요새화된 복합 시설을 성공적으로 공격하면서 소련의 직접적인 지원 없이도 싸울 수 있는 능력을 다시 한번 입증했다. 준비시 민병대를 이끌던 압둘 라시드 도스툼의 아프가니스탄군은 6월까지 지속된 아프가니스탄 공군과 중포병 연대의 지속적인 공격과 집중 포격으로 무자헤딘의 참호를 제압했다.[27]

육군과 마찬가지로 아프가니스탄 공군의 장교 대부분은 할크파였지만, 파르참파가 모든 고위직을 차지했다.[31] 공군의 많은 인원이 소련에서 교육과 훈련을 받았다.[31] 공군은 역사적으로 항상 육군보다 규모가 작았다.[28] 아프가니스탄 공군은 공산 정권에서 가장 충성스러운 부대로 여겨졌다.[35] 소련의 개입 이후, 소련은 아프가니스탄 공군의 운영을 중단시켰다. 소련군은 아프가니스탄 공항의 보안 지역에 아프가니스탄인의 출입을 허용하지 않았다. 아프가니스탄인들은 일반적으로 아프가니스탄 공군의 항공기를 조종할 수 없었지만, 소련군은 조종할 수 있었다.[31] 아프가니스탄 헬기는 소련에 의해 비민감 임무에 배정되었고, 소련은 적과 접촉할까 두려워 대부분의 공군 인원에게 임무에 대해 사전에 알리지 않았다. 아프가니스탄 헬기 비행에는 항상 소련 고문이 동승하여 헬기를 조종하는 아프가니스탄 조종사를 지휘했다.[31]

사용 중인 고정익 항공기에는 MiG-17 및 MiG-21 전투기, Su-7, Su-17 및 Su-22 전투 폭격기, Il-28 폭격기 및 An-2, An-24 및 An-26 수송기가 있었다. Mi-2, Mi-4, Mi-8, Mi-24 및 Mi-35 헬기가 공군에서 사용되었다. 정부는 다른 소련 장비와 무기를 사용했다. 체코의 L-39 제트 훈련기는 유일한 비소련 장비였다.[31] Il-28 폭격기는 매우 제한적인 운용을 유지했으며, 그 역할은 대부분 Su-17과 Su-22로 대체되었다.[36] MiG-17은 1980년대 후반에 운용이 중단되었고, 더 현대적인 MiG-21이 그 역할을 맡았다.[36]

내무부(아프가니스탄 내무부)는 할크파의 핵심 거점이었으며, 사란도이(Sarandoy) 또는 공식 명칭인 "혁명 수호자들"을 통제했다. 사란도이는 군사화된 헌병대였다. 부족 및 국경부는 1983년까지 국방부의 관할하에 국경군과 부족 민병대를 통제했다.[37] 아프가니스탄 정부에 따르면, 사란도이는 최대 11만 5천 명의 남성 병력을 동원했다고 한다. 사란도이 소속원들은 월급으로 162USD를 받았는데, 이는 사우르 혁명 이전 국방부 차관보다 높은 수준이었다. 그러나 민병대는 정규 아프가니스탄군보다 훈련이 부족했고, 때로는 무자비한 폭력배로 묘사되기도 했다.[38] 카드(KHAD) 또한 자체적인 준군사 조직과 정예 부대를 보유하고 있었다.[37][38] 카드는 부족 민병대를 조직하는 프로그램을 운영했다.[39] 주목할 만한 민병대에는 압둘 자바르 카라만 장군의 헬만드와 파크티아 민병대, 이스마툴라 무슬림 아차크자이 장군의 칸다하르 민병대, 압둘 라시드 도스툼 장군의 준비시 민병대가 있다.

6. 사회

모하마드 다우드 칸이 축출된 사우르 혁명 이후, 아프가니스탄 인민민주당(PDPA) 내 할크파와 파르참파 간의 갈등이 발생했다. 할크파 지도자 누르 무하마드 타라키는 혁명평의회 의장, 장관회의 의장, 당 중앙위원회 서기장직을 맡았다. 파르참파 지도자 바브락 카르말은 혁명평의회 부의장 겸 장관회의 부의장을, 하피줄라 아민은 장관회의 부의장 겸 아프가니스탄 외교부 장관을, 모하마드 아슬람 와탄자르는 장관회의 부의장을 역임했다.[10] 이러한 인사는 정부 내 세 개의 파벌을 형성하여 불안정을 초래했다.[10]

할크파는 군 장교들에게 당 중앙위원회 회원직을 부여하려 했고, 이는 파르참파를 기회주의자로 묘사하며 비난하는 계기가 되었다. 타라키는 '파르참'이라는 용어가 파벌주의와 동의어라고 언급하기도 했다.[10] 결국 할크파는 파르참파를 제압하고 정책 결정권을 독점했으며, 카르말은 추방되었다. 이후 파르참파의 쿠데타 시도가 발각되면서 대대적인 숙청이 시작되었고, 카르말과 모하마드 나지불라 등은 국외에 머물렀다.[10]

타라키 정부는 보상 없는 토지 징발을 포함하는 토지 개혁을 시행했으나, 이는 신용 거래 붕괴와 농작물 수확량 감소를 초래하여 아프가니스탄 국민들의 불만을 샀다.[10] 타라키는 이러한 불만을 인지하고 정책을 축소했지만, 중앙집권적 정부 통제에 대한 오랜 저항으로 인해 권위가 약화되었다.[10] 또한, 여성의 정치 참여 허용과 강제 결혼 금지 등 전통적인 아프가니스탄 문화에 도전하는 정책들은 결국 아프가니스탄 전쟁 (1978년-현재)으로 이어지는 반발을 불러일으켰다.[10]

6. 1. 교육

인민민주당(PDPA) 정부는 공산주의 통치 기간 동안 교육 제도를 개혁하였다. 남녀 모두를 위한 교육을 강조하였고, 광범위한 읽기 쓰기 프로그램을 설립하였다.[40] 1988년까지 카불 대학교 의사의 40%, 교사의 60%가 여성이었으며, 44만 명의 여학생이 다양한 교육 기관에 등록했고, 8만 명 이상이 읽기 쓰기 프로그램에 참여했다.[41] 인민민주당은 여성과 남성을 위한 대규모 읽기 쓰기 운동 외에도 대규모 토지 개혁 프로그램, 혼수 비용 폐지, 여성의 결혼 연령을 16세로, 남성의 결혼 연령을 18세로 상향하는 계획을 포함했다.[42]그러나 내륙 지역의 성직자들과 부족장들은 특히 여성 의무 교육을 전통에 반하는 것, 반종교적인 것, 남성의 권위에 대한 도전으로 간주했다.[42] 이는 서구식 복장을 한 여성에 대한 총격 사건 증가, 농촌 지역에서 인민민주당 개혁가 살해, 여성 사회복지사에 대한 일반적인 괴롭힘으로 이어졌다.[42]

이러한 개선에도 불구하고, 인구의 상당수는 여전히 문맹이었다.[43] 1979년 소련의 개입을 시작으로, 잇따른 전쟁은 국가의 교육 시스템을 사실상 파괴했다.[43] 대부분의 교사들은 전쟁 중에 이웃 국가로 피신했다.[43]

6. 2. 난민

아프가니스탄 분쟁으로 인해 약 600만 명의 아프가니스탄 국민이 조국을 떠나 파키스탄, 이란 등 인접국으로 피신했다. 이로 인해 아프가니스탄은 세계에서 가장 많은 난민을 배출하는 국가가 되었다.[44] 이들 난민 중 상당수는 이후 탈레반 운동의 기반이 되었다.[45]참조

[1]

서적

Afghanistan and the Soviet Union: Collision and Transformation

Routledge

[1]

서적

Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal

Oxford University Press

[1]

서적

Afghanistan: The Soviet war

Routledge

[2]

서적

The Middle East in Modern World History

Routledge

[2]

학술지

Afghanistan Under Soviet Occupation

1982

[2]

학술지

Afghanistan: Implications for Peace and Security

1981

[2]

서적

Afghanistan and the Soviet Union: Collision and Transformation

Routledge

[2]

서적

War at the top of the World: The struggle for Afghanistan, Kashmir, and Tibet

Routledge

[3]

서적

The Oxford Encyclopedia of the Islamic World

Oxford University Press

2021-12-27

[4]

학술지

Soviet Politico-Military Penetration in Afghanistan, 1955 to 1979

https://www.jstor.or[...]

Sage Publishing

1986-03-01

[5]

서적

Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation

https://books.google[...]

DIANE Publishing

1994-07-01

[6]

간행물

Freedom in the World 1990–1991

https://freedomhouse[...]

Freedom House

[7]

서적

War in Afghanistan: Second Edition

Palgrave Macmillan

1990

[8]

뉴스

In Afghanistan, Soviets find replacing Islam with communism isn't easy

https://www.csmonito[...]

1985-08-06

[9]

웹사이트

THE AFGHAN COMMUNISTS

https://www.brooking[...]

[10]

학술지

The Sickle and the Minaret: Communist Successor Parties in Yemen and Afghanistan after the Cold War

http://meria.idc.ac.[...]

2005-03-01

[11]

웹사이트

The War and Revolution in Afghanistan

https://newleftrevie[...]

[12]

서적

Final solutions

[13]

서적

Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan

Vintage Departures

[14]

뉴스

Kabul's prison of death

http://news.bbc.co.u[...]

BBC

2006-02-27

[15]

Youtube

Afghanistan - Rebels Without A Cause (1989)

https://www.youtube.[...]

2023-07-16

[16]

학술지

The Third World and the Dissolution of the USSR

https://www.jstor.or[...]

[17]

MA thesis

An Unsustainable Arrangement: The Collapse of the Republic of Afghanistan in 1992

http://rave.ohiolink[...]

Ohio State University

2015

[18]

웹사이트

Fundamental Principles of the Democratic Republic of Afghanistan

https://archive.org/[...]

1980-02-24

[19]

웹사이트

Afghanistan's 1987 Constitution

https://www.afghan-w[...]

2018-03-26

[20]

웹사이트

Loya jirga

http://www.theguardi[...]

2002-06-14

[21]

웹사이트

Economy

http://www.afghanist[...]

Afghanistan.com

2012-02-01

[22]

웹사이트

Country Profile: Afghanistan

http://www.gl.iit.ed[...]

Illinois Institute of Technology

2012-02-01

[23]

웹사이트

«Пожарная команда» Кабула

https://warspot.ru/2[...]

2022-11-30

[24]

서적

War in Afghanistan

Macmillan Press

[25]

Youtube

Battle of Jalalabad - Operation Jalalabad - Pak-Afg war, 1989

https://www.youtube.[...]

2021-10-13

[26]

Youtube

- YouTube

https://www.youtube.[...]

[27]

서적

(출처 미상)

[28]

서적

Russia's War in Afghanistan

https://books.google[...]

Osprey Publishing

[28]

서적

The Far East and Australasia 2003

https://books.google[...]

Routledge

[29]

서적

Afghanistan's Two-party Communism: Parcham and Khalq

https://books.google[...]

Hoover Press

[29]

서적

Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation

https://books.google[...]

DIANE Publishing

[30]

서적

Russia's War in Afghanistan

https://books.google[...]

Osprey Publishing

[30]

서적

Afghanistan's Two-party Communism: Parcham and Khalq

https://books.google[...]

Hoover Press

[31]

서적

Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation

https://books.google[...]

DIANE Publishing

[31]

서적

The Far East and Australasia 2003

https://books.google[...]

Routledge

[32]

서적

Афганистан: От войны 80-х до прогноза новых войн

Астрель

2004

[33]

서적

Afgantsy: The Russians in Afghanistan, 1979–1989

https://books.google[...]

Oxford University Press

[33]

서적

The Afghan Way of War: How and Why They Fight

https://books.google[...]

Oxford University Press

[34]

웹사이트

Lessons of the Soviet Withdrawal from Afghanistan - Middle East Policy Council

http://www.mepc.org/[...]

2011-03-09

[35]

서적

Wings over the Hindu Kush: Air Forces, Aircraft and Air Warfare of Afghanistan, 1989-2001

Helion and Company

[36]

서적

Wings over the Hindu Kush: Air Forces, Aircraft and Air Warfare of Afghanistan, 1989-2001

Helion and Company

[37]

웹사이트

Russian Guerilla SOF: KASKAD - Putin's Foreign Legion of Hybrid Warfighters

https://sofrep.com/n[...]

2016-05-04

[38]

보고서

Building Afghanistan's Security Forces in Wartime: The Soviet Experience

https://www.rand.org[...]

2011-10-13

[39]

웹사이트

The Ghost of Najibullah: Hezb-e Watan announces (another) relaunch

https://www.afghanis[...]

2017-08-21

[40]

웹사이트

Afghanistan: Women in Afghanistan: Pawns in men's power struggles

https://www.amnesty.[...]

[41]

웹사이트

Racist Scapegoating of Muslim Women – Down with Quebec's Niqab Ban!, Spartacist Canada, p.23, Summer 2010, No. 165

https://www.marxists[...]

[42]

학술지

A History of Women in Afghanistan: Lessons Learnt for the Future or Yesterdays and Tomorrow: Women in Afghanistan (page 6: The Second Era of Change)

http://vc.bridgew.ed[...]

2003

[43]

간행물

Afghanistan country profile

https://www.loc.gov/[...]

Library of Congress Federal Research Division

2008-08

[44]

웹사이트

More than seven million refugees displaced in 2012 - UN

https://www.bbc.co.u[...]

2013-06-19

[45]

서적

The Taliban Phenomenon, Afghanistan 1994–1997

Oxford University Press

[46]

웹사이트

Socialism and Islam {{!}} The Oxford Encyclopedia of the Islamic World

http://www.oxfordisl[...]

Oxford University

[47]

서적

Международный ежегодник: политика и экономика. Выпуск 1988 года

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com